|

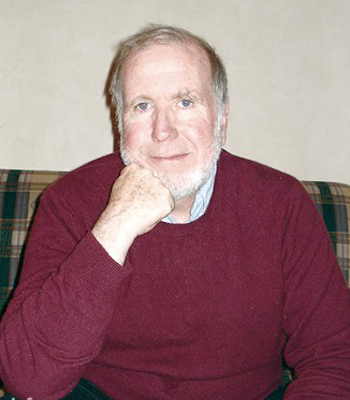

《连线》杂志创始主编凯文•凯利(资料图) 有些东西看起来永远不会变化,但一旦有了变化,就会变得非常非常之快,快到人们难以想象。 凯文•凯利(Kevin Kelly),常被称为KK,《连线》杂志创始主编,也曾担任《全球概览》主编。KK具有多重身份:作家、摄影家、自然资源保护论者,同时还是亚洲文化、数字文化领域的学者,“数字文化”的观察者和参与者,著作有《失控》、《新经济新法则》等。 “从三个音阶中所构造出的,不是第四个音阶,而是星辰。” ——勃朗宁 控制的消失 三块五毛钱的紫米煎饼离互联网的未来有多远?从人大东门北风凛冽的小卖部,到逸夫楼报告厅,有人啃着煎饼就来了,然后报告厅一个大屏幕上出现这么一行大字:吃个煎饼再讲!演讲人KK(Kevin Kelly,凯文•凯利)还没到,现场三块大屏幕上已经热闹起来,新浪、腾讯、搜狐三家微博在上面滚动播出,“谁吃我的饼干?”“KK大爷不会被堵在中关村了吧?Traffic(交通)+Tragedy(悲剧)就是Trageffic啊”“现场很多人都在玩TEST游戏”“上墙和翻墙哪个容易?”…… KK,《连线》杂志的创始人,可能是地球上最有名的互联网观察者和预言家,自从他4天前第一次来到北京,就一直被媒体、专家、业者追问着关于未来的问题:你怎么看待纸媒的未来?你怎么看待杂志的未来?你怎么看待大企业的未来?你怎么看待互联网商业模式的未来?这并不奇怪,20年前,KK开始写一本有关预言的书,那时候柏林墙刚刚倒塌,冷战行将结束,还没有几个人知道万维网,他开卷惊人:机器,正在生物化;而生物,正在工程化。 他多次观察过蜂群,每次都令他目瞪口呆。即将离巢的蜂群是疯狂的,在蜂巢的入口处明显地躁动不安。蜂巢开始吐出成群的蜜蜂,仿佛不仅要倾空其肠胃,还要倾空其灵魂。那微小的精灵在蜂巢上空形成喧嚣的风暴,渐渐成长为有目的、有生命、不透明的黑色小云朵。蜂群绝非无数只蜜蜂的简单聚合,当成千上万只蜜蜂一起振翅时,一个“超级有机体”从大量聚集的普通昆虫的有机体中“涌现”出来,没有一只蜜蜂在控制它,但是有一只看不见的手,一只从大量愚钝的成员中涌现出来的手,控制着整个群体。 科学家说,涌现是一种普遍的自然现象,与之对应的则是A引发B,B引发C,或者2+2=4这样的因果关系。在涌现的逻辑,2+2并不等于4(甚至也不可能意外地等于5),2+2=苹果。如果说前者是工厂的装配流水线,那么后者就更像是一张密密麻麻的网络,KK发现,宇宙中最有趣的事物大都靠近网络模式一端,熙熙攘攘的社会、错综复杂的经济,以及变幻莫测的思绪,无不如此。在网络模式中,没有一个绝对的权威,只要有“涌现”的字眼出现,人类的控制就消失了。 KK写的那本书就叫做《失控》,1994年在美国出版,他提醒人们,我们每将机器向集群推进一步,都是将它们向生命推进了一步,随着线性的、可预知的、具有因果关系属性的机械装置,转向纵横交错、不可预测且具有模糊属性的生命系统,我们需要改变自己对机器的期望。一个可能的简单经验法则是:对于必须绝对控制的工作,仍然采用可靠的老式钟控系统;在需要终极适应性的地方,你所需要的是失控的群体。 围观,你也可以的 KK到了,演讲很快开始。报告厅里WIFI信号很好,不少人都连接着微博,他们把各种各样的观感、意见、疑问,当然还有八卦(譬如,某某老师比想象中漂亮!)“推”送到那三块大屏幕上,KK发言到一半的时候,有人在一块屏幕上嚷着:有英文好的吗?我们自己翻译吧!发言结束,女翻译竟然忘了KK最后一段说的是什么,她略带尴尬地对台下解释:怎么会觉得有点紧张啊?我都身经百战了! 接下来的两场小组讨论,好几位嘉宾显然是微博控,上台和KK对话时,也还在不停地刷着微博,人们刚听完他们发言,就在大屏幕上看到他们自己发出的文字版。一位嘉宾干脆向KK提问:我们在台上还一直用着iPhone和iPad,你会不会觉得我们很疯狂啊?“其实”,KK刚准备回答,另一位嘉宾干脆起身对着他拍了一张照片,会场一片笑声。10秒钟后,KK的笑脸出现在大屏幕上。这对习惯了你说我听的人来说真是新奇,会场的中心消失了,言者和听者的界限模糊了,你是应该听他们说,还是看大屏幕,又或者直接自己上微博看呢?主持人胡延平也不得不几次挺身而出,阻止讨论往某一个方向流去,“我们今天要讨论的是技术哲学,不是技术政治,不然,大家一会儿都翻墙出去啦!” 失控,去中心化,群氓的智慧,KK当初的预言在互联网上一一得到了印证。如果说早几年,因为这样那样的原因,中国网民对此体味还不够深刻的话,那么随着微博走向全民,时间开始了。那些大人物们,带着骄傲来到这里,以为可以像在机场书店的屏幕里,或者像在某个大戏院一样一人说个不停,结果一个个阴沟翻船,“现了原形”。一个斑点大的蜜蜂只有6天记忆,而作为整体的蜂巢所拥有的记忆时间是3个月,你还想在所有的时间欺骗所有的人吗? 你也许可以制造热点,发起攻势,但一旦雪球滚动起来,它的方向和潜在的力量就变成了未知数,谁知道有什么会“涌现”出来呢?草民们获得了力量,“第一个买传真机的人,一定是个傻瓜,但是如果越来越多的人使用传真机呢?”KK说,“使用服务的人越多,它的力量就越大,在数字时代,很多小的变化看起来是微不足道的,但一旦进入某个体系,就能引发巨大的效应。” 围观改变中国,这句话听起来不再像一句妄语了。 我们的未来是技术性的 1969年,KK还是个17岁的嬉皮士,对一切控制都很反感,他不喜欢苏联,认为这样的国家不会持久。他记得曾经对父亲说,苏联迟早会崩溃的,然而他这么说并不是因为意识形态,他对美国同样感到不耐烦,认为这个国家的社保系统也会难以维持,“你每年都把钱交给政府,让政府保管,然后在你老了以后期待这个政府把钱交还给你?这样的事情,切。”他嗤了一声,“嬉皮士们天然觉得控制是适得其反的,这也是我的书名叫《失控》的原因,这是我最基本的哲学。” 他没有去读大学,而是去了亚洲,那时他是一个没钱的自由摄影师,他背着包从日本走到伊朗,经常在东方的庙宇里过夜,每年只花2500美元,带回36000张照片。他读了甘地的自传后有了皈依宗教的想法,却成了一名基督教徒,“我知道这有点奇怪,因为甘地是印度教的。也许是因为那本书在对的时候出现在我身边吧,毕竟我是成长于基督教文化之中。” 他眼见着日本变成了世界强国,台湾也从破败落后一跃成为了亚洲四小龙,如果说1970年代在亚洲的游历给他带来了什么,那就是不可救药的乐观。在去往长城的车上,他问4个年轻人:“你觉得中国的未来会更好,还是更坏?”一个人回答更好,一个人回答不确定,另外两个人则表示虽不确定,但可以做些什么让它更好。“我认为毫无疑问中国会变得更好,”他说,“也许在某个地区、某些时候它会变坏,但我们把所有进步和退步的地方加在一起,它会越来越好。” 1979年,KK回到美国,在完成一次长达5000英里的单车旅行后,他开始关注技术。整个1960-1970年代,技术在西方世界有着糟糕的形象,它被认为是推土机一类的东西,是工业的一部分,是环境污染等一系列问题的源头,但是随着电子技术的发展,技术变得不那么粗大笨重,“从1980年代初,我开始认为,科技应该具有人性的面孔,嬉皮士好像都不太喜欢大的技术,而喜欢小的技术。” “我们的未来是技术性的,”KK写道,“但这并不意味着未来的世界一定是灰色冰冷的钢铁世界。相反,我们的技术所引导的未来,朝向的正是一种新生物文明。” (责任编辑:admin) |

当前位置: > 热门人物 >

南方人物周刊:KK的哲学

时间:12-18 19:34来源: 作者: 点击:

次

顶一下

(0)

0%

踩一下

(0)

0%

------分隔线----------------------------

- 发表评论

-

- 最新评论 进入详细评论页>>

- 赞助广告

-